“生病起于过用” 适时清除邪毒

“生病起于过用” 适时清除邪毒

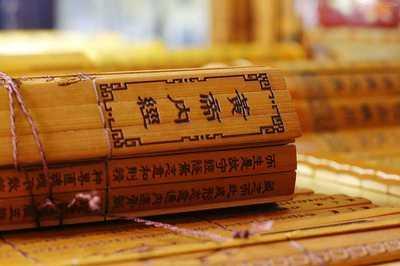

《黄帝内经·素问·经脉别论》:“……故春秋冬夏,四时阴阳,生病起于过用,此为常也”。疾病的原因多种多样:六淫、七情、饮食、劳倦、外伤等,正常情况下,阴平阳秘,精神乃治。如果超越常度,过度使用则阴阳失衡,疾病乃生。

一、邪毒产生之由

1、饮食不节或饮食偏嗜: 饮食是维持生命不可缺少的物质基础,生命全赖饮食化生气血精微物质以资营养。《素问·六节藏象论》所云:“五味入口,藏于肠胃,味有所藏,以养五气,气和而生,津液相成,神乃自生”。合理的膳食,谷肉果菜搭配得当,营养丰富而全面,就可维持和增进健康,减少疾病,延年益寿。若饮食失当,暴饮暴食会损伤脾胃,导致脾胃升降失常。《素问·痹论》谓:“饮食自倍,肠胃乃伤”。而长期嗜好某种食物,就会导致脏腑机能偏盛,发生病变。《素问·生气通天论》说:“……是故味过于酸,肝气以津,脾气乃绝;味过于咸,大骨气劳,短肌,心气抑;味过于甘,心气喘满,色黑,肾气不衡;味过于苦,脾气不濡,胃气乃厚;味过于辛,筋脉沮弛,精神乃殃”。因此,饮食的大饥大饱,或过寒过热,或偏嗜,过食肥甘厚味,饮酒无度,皆为“过用”现象。

2、七情太过:《素问·阴阳应象大论》谓:“人有五脏化五气,以生喜怒悲忧恐”;七种情志变化是人对客观事物的不同反应,若不能很好地保养精神,顺调意志,七情变化超越了常度,任性放纵,过分激动,则会导致人体气机紊乱、脏腑阴阳气血失调,引起许多情志病证和内伤疾患。《素问·举痛论》指出:“怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下……惊则气乱……思则气结”。《素问·血气形志》曰:“形数惊恐,经络不通,病生于不仁”。所谓七情致病,多由七情“太过”所造成。

3、劳逸过度:劳逸过度通常包括过度劳累和过度安逸两方面。适当的劳动锻炼能使气血流畅,体格强壮,《灵枢·痈疽》曰:“经脉流行不止,与天同度,与地合纪……夫血脉营卫,周流不休”。劳累过度会使人精神疲倦,脏腑功能损伤而致积劳成疾,包括形劳、神劳和房劳。《内经》有“劳则气耗”、“劳则喘息汗出,外内皆越,故气耗矣”、“久行伤筋,久立伤骨”等论段。但若过度安逸,如长期不活动、懒散不用脑、睡眠过多等,也可导致脏腑功能衰退、气血运行不畅、筋骨不利、肌肉无力,神情木然,反应迟钝等,从而加速衰老、死亡。《素问·宣明五气》言“久卧伤气”、“久坐伤肉”。过劳或过逸亦为“过用”。

4、药物过用:药以养生,亦以伤生,服食者最易慎之。药有寒热温凉、四气五味、剂量大小、有毒无毒等,用之得当,能起沉疴;用之不当,反成病因。今人不知体质适宜与否,平时多嗜服滋阴或壮阳药,不知过量服用必滋腻恋邪或助火伤津耗液而致病。《素问·五常政大论》曰:“大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九;谷肉果菜,食养尽之,无使过之,伤其正也。”假若因病需用药,亦应遵循“衰其大半而止”的思想。《素问·至真要大论》曰:“有毒无毒,所治为主,适大小为制也”,告诫人们不能滥用、过用药物,过用则致偏胜。

当然,疾病的发生,体质是决定性因素。中医认为人体个体素质的差异性与先天禀赋和后天的调养有关。《灵枢。寿天刚柔》说:“人之生也,有刚有柔,有弱有强,有短有长,有阴有阳”。不同体质其发病情况、病理变化亦不相同。一般还认为,阳虚或阴盛之体,感邪后易从寒化,多反映为寒性病理变化,或为实寒证,或为虚寒证;阴虚或阳盛之体,感邪后易从热化,多反映为热性病理变化,或为实热证,或为虚热证。虽然先天禀赋是体质形成的基础,但后天调养同样具有决定性作用,人体不同阶段的生长周期、饮食习惯、生活环境、疾病和药物调养可能会影响和改变体质。

二、定期清除邪毒的意义

倘若人体饮食不节,起居失常、劳逸过度、情志过极、滥用滋补等,日久势必产生湿浊、痰饮、寒气、郁火、燥热、气滞、瘀血等“内毒”,这些伏而不即发的邪毒是人体在亚健康状态下化生的病理及代谢产物,是潜在的致病因素。如清·王燕昌《王氏医存》言:“伏匿诸病,六淫、诸郁、饮食、瘀血、结痰、积气、蓄水、诸虫皆有之。”《诸病源候论》:“风热湿气搏于皮肤,使血气涩不行,蕴积毒气”, “寒气客于皮肤,搏于血气,腠理闭密,气不得宣泄,蕴积毒气”,由于邪气尚未超越人体正气的自身调节范围,不立即发病,伏藏于内,或因感受六淫之邪逗引,或因七情过激、饮食失节、劳逸失调等因素触动再次发作,或进一步加重,或引发他病。人体都有自我修复、自我调节、自我排邪的自愈本能,一般情况下,如果人体正气充沛,这些邪毒都可以被人体自愈本能化解消除于无症状中,但是一旦新邪过强或内邪积重太过,超过人体自愈本能调理限度,就会出现症状,生出显病。如《灵枢·贼风》所云:“此皆尝有所伤于湿气,藏于血脉之中,分肉之间,久留而不去;若有所堕坠,恶血在内而不去。卒然喜怒不节,饮食不适,寒温不时,腠理闭而不通,其开而遇风寒……虽不遇贼风邪气,必有因加而发焉”。

因此,必须树立中医“治未病”意识,从中医健康体检角度,收集中医的早期症状、体征、舌脉等四诊信息,结合现代医学体检的结果,及时发现患者的亚健康状态,通过判断体质偏颇,针对中医体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性病管理人群、特殊年龄段人群,制定个体化调理方案,定期适宜干预调理,以求平和。

作者:张闽光